“당신은 포탄 속을 묵묵히 포복하는 병사들의 편이었고, 좌절을 알면서도 인간의 길을 가는 연인들의 편이었고, 그리고 폭력이 미워 강한 힘을 길러야 했던 젊은이들의 편이었다.”

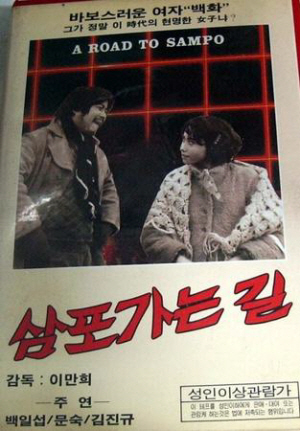

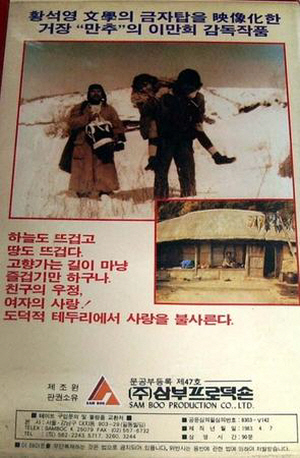

이 글은 ‘만추’, ‘돌아오지 않는 해병’, ‘삼포 가는 길’ 등 무수한 명작을 남기며 한국 영화사에 큰 족적을 남긴 고 이만희 감독의 묘비에 새겨진 비문의 전문이다.

훤칠한 키에 예리한 눈빛, 언제나 스포츠형 헤어스타일이었던 그는 1961년 ‘주마등’이라는 데뷔작을 시작으로 한국 단편문학사에 빛나는 황석영의 소설 ‘삼포 가는 길’을 연출한 후 작고할 때까지 모든 영화인들의 우상이었다. 이 비문은 그의 독특한 캐릭터와 예술혼을 단적으로 함축한 표현이라 할 수 있을 것이다.

필자는 그와 특별한 인연은 없으나 권위주의정부 시절 그가 연출했던 논쟁적인 작품 ‘들국화는 피었는데’ 시나리오 작업에 잠시 동참한 적이 있어 그와 몇 번인가 술자리를 함께한 적이 있었다. 비교적 과묵한 편이었으나 한번 화두를 열면 거침없고 단정적이며 직설적인 그의 어투는 남다른 위압감이 있었다.

그렇다고 냉랭하거나 권위주의적인 것도 아니었다. 그에겐 그를 추종하는 스태프들과 후배들을 아끼고 사랑하는 따뜻함이 있었다. 묵묵히 술잔을 기울이다 상대를 향해 씩- 웃을 땐 마치 ‘삼포 가는 길’에 나오는 정씨와 같은 표정이었다.

필자가 어느 문예지 칼럼에, 영화 ‘삼포 가는 길’에서 그가 정씨 역을 하고 원작자인 황석영이 영달 역할을 했으면 기가 막힌 캐스팅이 되지 않았을까 여담처럼 기술한 적이 있다.

안타깝게도 그가 타계한 후 10여 년이 지난 1982년, 정확히 7월 29일, 이맘때 충무로 일원에서 그를 추모하는 올 스태프를 망라한 ‘영술계’라는 동호회가 결성된다. ‘영술계’라 함은 영화와 술과 여자를 사랑한다는 좀 우스꽝스러운 상징적 의미를 담고 있었는데 발기인들은 대다수 이 호칭에 이의없이 동의했다.

수장격인 초대회장은 이 동호회의 결성을 제안한 시나리오 작가이자 영화감독인 윤삼육형이 기립박수로 추대되었다. 그는 우리 영화사의 선각자인 고 나운규 감독과 호흡을 함께한 윤봉춘 감독의 장남이다.

경복고등학교를 거쳐 연세대를 졸업한 그는 패기만만하고 혈기넘치는 학구파 영화인이었다. ‘소장수’를 비롯해 ‘나와나’, ‘살으리랏다’, ‘장군의 아들’, ‘피막’, ‘뽕’, ‘참새와 허수아비’ 등 백여 편이 넘는 시나리오를 집필했고, 그중 몇 편의 작품을 연출한 그는 누구보다도 이만희 감독을 존경했다.

그래서 우리는 영술계를 결성한 그날 충무로3가 청맥다방 건너편 2층을 사무실로 전세 내어 결성식을 갖고 풍성한 파티를 끝낸 후 대형 전세버스를 동원해 경기도 여주 어디쯤엔가 있는 이만희 감독의 묘소로 출발했다.

동승한 회원에는 다수의 영화감독, 시나리오 라이터, 제작자, 기획자, 남녀배우, 탤런트가 망라되었는데, 그중엔 당시 여고생이었던 이만희 감독의 딸 이혜영 씨도 섞여 있었다. 그날 석양이 질 때까지 이만희 감독의 묘소에서 있었던 전대미문의 영술계 결성을 자축하는 오프닝 세레머니에 대한 일화는 후일에 기술하기로 하자.

어쨌든 이렇게 출발한 영술계란 동호회는 한국 영화계의 상징 충무로라는 곳에서 일어난 숱한 전설과 풍문, 혹은 일화들을 확대 재생산해내는 산실이 되었다.

(다음 회 계속) (정리/ 조민아)