화가 김재홍의 <살-(생.사.육)> 전시가 지난달 21일부터 인사동 나무화랑에서 열리고 있다.

'살 연작'(108점)과‘Undressed’(5점), ‘동행’(6점) 등을 선보이는 14년 만의 유화작업이라 화단의 관심도 컸고 푸줏간을 연상시키는 전시이미지들을 여러 차례에 걸쳐 자신의 SNS를 통해 공개한터라 나도 오래전부터 기다린 전시였다.

내가 작가를 알게 된 것은 동강의 ‘두메산골사람’을 기록할 때다. 동강이란 동일한 대상을 다룬다는 점에서 김재홍씨 그림에 자연스레 관심을 가졌는데, 그가 동강에서 그린 작품 중 '모자상'은 아직까지 기억에 남는 작품이다. 뼝대가 수면에 반영되어 대칭을 이룬 작품으로 그 속에 모자의 얼굴을 형상화했다.

그는 그동안 그림책이나 동화책의 일러스트에 빠져 회화작업은 손을 놓고 있었다고 한다. 더 놀라운 것은 그 많은 작품을 2년 만에 완성했다는 점이다. 그것도 구상하고 준비하는 과정에서 1년이 걸렸다니, 실제 작업에 몰입한 시기는 1년 밖에 되지 않은 것이다.

그의 치열한 작가정신을 읽을 수 있는 대목인데, 얼마나 치밀했으면 처음 구상한 내용이 작업 도중 한 번도 바뀌지 않았다고 한다.

그는 그림을 잘 그린다. 잘 그린 그림이 반드시 좋은 그림이라고 말할 수는 없지만, 사람의 마음을 움직이는 그림이 좋은 그림이 아니던가?

그의 그림은 사람의 마음을 움직이기에 좋은 그림이다. 동강의 일련의 작품들이 그랬듯이, 이번에 선보인 <살-(생.사.육)>은 마음을 움직이기에 앞서 하나의 충격이었다.

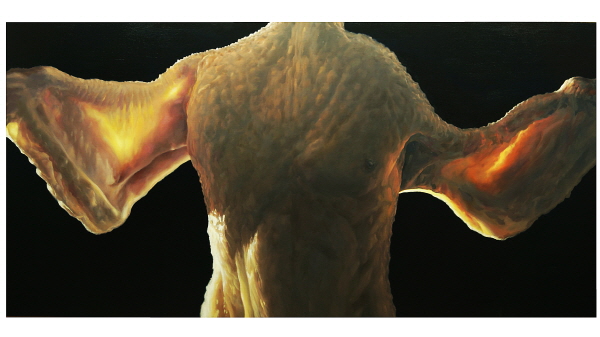

사실적인 김재홍씨의 그림들은 사진적이기도 하다. 마치 붉은 조명이 켜진 정육점 풍경 같기도 하고, 몸 파는 홍등가가 연상되기도 했다. 인간도 욕망의 고기로 팔린다는 점에 동질성을 느낄 수 있는 것이다.

인간의 잔인성과 비도덕성을 각인시킨 이번 전시는 이광수 교수 말처럼 ‘인간은 악이다’란 말이 먼저 떠올랐다. 가축의 털을 벗겨 드러난 살을 보는 순간, 온갖 위선의 거죽에 가려져 있는, 인간의 본질을 만날 수 있었다.

그동안 맛있게 먹어 온 닭고기에 토할 것 같은 역겨움이 일어났고, 더 이상 육식은 않겠다는 결심에 이르게 된 것이다. 별 생각 없이 먹어 온 육식에 대해 다시 한 번 반성 할 수 있는 계기가 되었는데, 아마 이보다 더 가치 있고 흡인력 있는 작업은 없을 것으로 생각된다.

'살-연작' 108개로 이루어진 가축의 도살 형상들은 때로는 인체가 연상되는 그림도 있었다. 여러 개의 인체를 가축과 뒤섞어 배치했는데, 가축을 지배하는 인간과 지배 당하는 가축을 같이 본다는 의미다.

미술평론가 임정희씨는 전시 서문에서 김재홍의 그림에서 이미지와 메시지의 단순 연결을 우려하기도 했으나, 이렇게도 말했다. “이미지 자체를 사회적 실천의 산물로 받아들였을 뿐만 아니라, 이데올로기적 의미를 담는 기호로 확장시키면서, 이 이미지를 통해 정치적, 경제적, 사회적, 역사적으로 논쟁적인 사안들이 다루어지는 문화적 공론장의 중심을 세워가려는 참여적 실천행위였다”.

자본주의의 탐욕과 인간의 폭력적 본능을 이처럼 실감한 적이 없었다. 전시장을 가득 메운 작품의 배치도 일조했을 것이다. 다닥다닥 붙은 이미지의 중첩성이 더 강한 메시지를 던진 것 같다.

개막식 날 전시장에 들어서니 발 디딜 틈 없었다. 여지 것 내가 본 나무화랑에 이처럼 많은 작가들이 몰린 적은 일찍 보지 못했다. 다들 그의 작업에 주목하고 있었다는 말일 것이다. 그래서 108점을 연결한 작품 '살'을 한 눈에 볼 수 없어, 사람들 사이로 한 작품 한 작품 뜯어봐야 했다.

가축의 생애는 비참했다. 온통 내장이 드러나고 털이 벗겨진 채 매달린 소름끼치는 장면이었다, 비좁은 공장식 사육장에서 사료로 키워지고 오로지 인간의 배를 채울 고기로만 살찌워져서 도살로 생을 마감한다.

인간은 더 많이 먹고 더 많은 이윤을 추구하기 위해 동물의 살육을 합리화한다. 인간의 탐욕이 폭력성으로 질주하는 비윤리성에 우리 모두 주목해야 한다.

이 전시는 오는 13일까지 열린다.