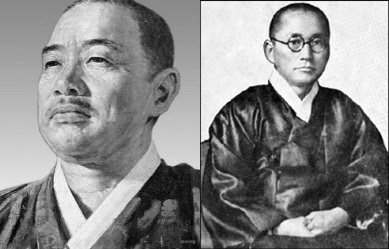

최남선과 이광수. 한국 근대 문학사를 이야기할 때 절대 빼놓을 수 없는 인물이다. 최초의 신체시 <해에게서 소년에게>를 발표하고 '기미독립선언서'의 초안을 작성했던 최남선, 최초의 장편소설 <무정>을 발표하고 <흙>, <무명>, <유정> 등 장단편 소설들을 내놓으며 한국 현대소설의 근간을 만들어낸 이광수. 사실 한국 현대문학사를 보면 이들의 업적은 충분히 인정할 만하다. 한국 현대문학의 뿌리를 다진 이들임엔 분명하기 때문이다.

그랬던 이들은 이후 '친일'로 돌아선다. 최남선은 조선사편수회 위원으로 일제의 역사왜곡과 식민사학 수립에 힘을 보탰고 각종 친일 논설을 발표했으며 이광수는 이름까지 '가야마 미쓰오(香山光郞)'로 바꾸고 일본 유학생들에게 학도병 출전을 유도하는 등 친일에 앞장섰다. 이들은 결국 광복 후 반민특위에 끌려갔고 결국 '친일파'의 대표로 자리잡고 말았다.

공은 분명 컸다. 그러나 그들의 과는 그 큰 공을 잡아먹고도 남았다. 자신의 명성을 내세워 같은 민족을 전쟁터로 내몰려했고 일본 사관을 주입시키려했던 장본인. 광복 후에도 "나는 민족을 위해 친일을 했다"며 부끄러움을 인정하지 않던 모습. 결국 우리는 한국 현대문학사를 다시 떠올리며 '한국 현대문학이 결국 이 친일파에 의해 세워졌단 말인가'라는 좌절(?)에 부딪히게 된다. '비겁한 지식인'이라는 비난은 덤으로 하게 되고.

최근 한국문인협회(문협)가 이들을 기리겠다며 '육당문학상', '춘원문학상'을 만들겠다고 밝혔다. 이를 제안한 것으로 알려진 문효치 문협 이사장은 "친일 행적을 한 것은 사실이지만 이들의 성과까지 매도해선 안 된다. 작품은 우리의 것으로 소중히 받아들여야한다"면서 "내년이 <무정> 출간 100주년인 만큼 각종 행사도 할 예정"이라고 밝히기도 했다.

그러나 사람들의 반응은 차갑다. 임헌영 민족문제연구소장은 "친일 행위를 한 이들을 기리는 상을 만든다는 건 이완용을 기리는 상을 제정하는 것과 같다"고 반박했고 문학상 제정 기사를 접한 이들도 "이참에 을사오적상을 만들자", "나라가 또 친일파를 감싸는구나" 등의 댓글을 남기고 있다. 비단 문학 전문가가 아니더라도 친일 문학가의 뜻을 기리는 상을 용납할 수 없다는 것은 누구나 다 공감하고 있다는 뜻이다.

지금 한국 문단에는 300개가 훨씬 넘는 문학상이 있으며 이 중 그나마 공신력이 있고 상금이 있는 문학상은 100개도 못 미친다고 한다. 게다가 작가의 뜻을 기린답시고 같은 작가의 이름을 내건 문학상들도 비일비재하다고한다.

'이상문학상'과 '이상시문학상', '지훈상'과 '남양주조지훈문학상', 심지어 시인 윤동주의 이름을 건 문학상은 4개나 된다고 하니 대체 그 문학상이 진실로 작가의 뜻을 기리고 주는 상인지, 정말 실력있고 가능성 있는 작가에게 주는 상인지 묻지 않을 수 없게 만든다.

이렇게 가뜩이나 문학상에 대한 위상이 땅에 떨어진 시점에 '친일 행적'이 뚜렷한 작가의 이름을 내건 문학상을 또 만들겠다고 하니 쉽게 동의가 나오지 않는 것은 어쩌면 당연한 것인지도 모른다. 물론 문협은 "이들의 뛰어난 작품들은 사장시킬 수 없다"고 밝히고 있지만 과연 문학상까지 제정하며 친일 작가들의 뜻을 이어받을 필요가 있는지는 의구심이 들 수밖에 없다.

최남선과 이광수의 공을 기억하는 것은 꼭 문학상 제정만으로 이루어지는 것이 아니다. 문학인들의 활발한 토론, 독자와의 대화, 공개 강의 등을 통해서도 얼마든지 이야기를 할 수 있고 설득을 할 수 있는 부분이다.

그렇게 문학인들에게, 일반인들에게 다가가지 않고 '문학상'을 만들겠다고 버티는 것은 결국 자기 편에 속한 작가들에게 '나눠먹기' 시상을 하겠다는 뜻을 밝힌 것이 아닌가라는 생각이 든다. 한국 문학이 추구해야할 것은 '문학상 늘리기'가 아니라 문학을 사랑하는 이들에게 진정한 희망을 주면서 '다가가는' 노력인 것이다.